Сентябрь всегда был моим любимым месяцем. Золотые листья, тёплые вечера, когда можно посидеть на веранде с книгой… Но в тот сентябрьский день я впервые поняла, что жизнь может рухнуть за считаные минуты.

Я разбирала документы в старом секретере — хотела найти страховой полис на дачу. Толик попросил меня проверить все бумаги перед встречей с агентом. Мы собирались продать участок, денежки не помешали бы. Руки мои привычно перебирали пожелтевшие конверты, справки, старые квитанции… И вдруг — незнакомый документ.

Завещание. На имя Анатолия Петровича Смирнова. Я даже сначала не поняла, что читаю. Наш дом, в котором мы прожили тридцать четыре года, где родились и выросли наши дети, где я каждый день мыла полы и вытирала пыль… Этот дом завещан некой Елене Сергеевне Морозовой.

Сердце застучало так громко, что я услышала его биение. Руки затряслись. Я перечитала документ ещё раз, потом ещё. Может, я что-то не так поняла? Может, это какая-то ошибка?

— Толик! — крикнула я в сторону гаража, где он возился с машиной. — Иди сюда!

Он появился в дверях, вытирая руки тряпкой. Лицо спокойное, даже безразлично-усталое.

— Что случилось, Марин?

Я протянула ему бумагу. Он взглянул и… ничего. Ни удивления, ни смущения. Будто я показала ему счёт за электричество.

— Ну да, — сказал он, складывая завещание пополам. — А что?

— Как «что»?! — Голос мой сорвался. — Ты завещал наш дом какой-то незнакомой женщине!

— Не незнакомой. — Он сел в кресло, положил ногу на ногу. — Лена — хорошая женщина. Мы встретились год назад на курсах компьютерной грамотности. Понимаешь, Марина, я хочу пожить для себя. А ты… ну ты же справишься. Ты всегда справлялась.

Я стояла посреди комнаты и не могла произнести ни слова. Меня словно оглушили. Тридцать четыре года брака, двое детей, внуки… И он говорит это так, будто сообщает о том, что завтра будет дождь.

— Почему ты думаешь, что можешь оставить меня ни с чем после всего, что мы вместе пережили? — прошептала я.

— Не драматизируй. — Он встал, направился к выходу. — Ты найдёшь где жить. Может, к Светке переедешь или снимешь что-нибудь. У тебя же пенсия есть.

И ушёл. Просто ушёл, оставив меня одну в доме, который больше не был моим домом.

Я опустилась на диван — тот самый, который мы покупали двадцать лет назад, когда Толик получил премию на заводе. Тогда мы долго выбирали обивку, спорили — брать зелёную или коричневую. Выбрали зелёную. «Как весенняя трава», — сказал он тогда и поцеловал меня в щёку.

А теперь этот диван достанется Елене Сергеевне Морозовой.

Слёзы полились сами собой. Я плакала не от жалости к себе — от обиды. Обиды на то, что тридцать четыре года моей жизни оказались для него ничем. Что я для него — пустое место, которое можно убрать, как старую мебель.

Вечером приехала младшая дочь, Светлана. Я рассказала ей всё, надеясь найти поддержку. Но она только вздохнула и пожала плечами.

— Мам, ну вы же всё равно вместе не жили как раньше… Папа уже давно спит в другой комнате, вы почти не разговариваете. Может, так даже лучше?

— Лучше? — Я не поверила своим ушам. — Лучше для кого?

— Ну для всех. Ты же говорила, что устала от семейных обязанностей. Теперь сможешь пожить для себя.

— Без крыши над головой?

— Мам, не преувеличивай. Что-нибудь найдём.

На следующий день позвонила подруга Валентина. Узнала от Светки о наших «семейных переменах».

— Мариночка, — говорила она сочувствующим голосом, — а может, не стоит буянить? Ну подумай сама — зачем тебе этот большой дом? Тяжело ведь содержать, убирать… А так — снимешь маленькую квартирку, будешь жить спокойно.

— Валя, — сказала я, — этот дом я убирала тридцать четыре года. Я знаю каждый его угол, каждую щель в паркете, каждое пятнышко на обоях. Это МОЙ дом.

— Ну… формально-то он на Толика оформлен был…

Формально. Все вокруг говорили о формальностях. А где же справедливость? Где человеческое достоинство?

В ту ночь я не спала. Ходила по дому, вспоминала. Вот эта стена — я сама её красила, когда Толик лежал в больнице с язвой. Краска попала в волосы, потом долго не могла отмыть. А здесь, у окна, стояла детская кроватка сначала Алёши, потом Светки. Я качала их по ночам, пела колыбельные…

Ванная комната. Я сама выбирала плитку, сама укладывала её вместе с мастером, потому что Толик был в командировке. Мозолила руки, спину ломило, но хотелось, чтобы было красиво.

Кухня. Сколько раз я переделывала её! Сначала были старые обои в цветочек, потом я поклеила жёлтые, потом бежевые. Гарнитур тоже меняли — сначала был коричневый советский, потом купили светлый. На эти деньги я копила два года, откладывала с каждой зарплаты.

Каждый квадратный метр этого дома — это частичка моей жизни, моего труда, моей любви. И всё это должно достаться незнакомой женщине?

К утру я приняла решение. Впервые в жизни — решение бороться.

Справочная служба дала мне телефон юридической консультации. Сердце колотилось, когда я набирала номер.

— Добрый день, — сказал мужской голос. — Юрист Кузнецов слушает.

— Здравствуйте… — Голос мой дрожал. — Меня зовут Марина Викторовна. У меня проблема с завещанием…

Молодой юрист выслушал мою историю внимательно. Задавал вопросы, записывал.

— Марина Викторовна, — сказал он наконец, — у вас есть все основания оспорить это завещание. Дом был приобретён в браке, значит, является совместно нажитым имуществом. Ваш супруг не имел права завещать его полностью.

— А что мне нужно для этого?

— Документы. Все, что подтверждает ваш вклад в приобретение и содержание недвижимости.

Документы… Я всю жизнь складывала их в папки, коробки, конверты. Толик смеялся: «Марина, ты же не архивариус!» А я отвечала: «Пригодятся когда-нибудь».

Вот и пригодились.

Я достала все коробки из антресолей, все папки из шкафов. Стол в гостиной скрылся под грудой бумаг. Чеки за стройматериалы, квитанции за коммунальные услуги, договоры с рабочими, справки о доходах…

Смотрю — чек от 1998 года. Покупала краску для фасада. Тогда мы с Толиком решили покрасить дом к дню рождения Алёши. Толик обещал помочь, но в последний момент уехал на рыбалку. Я красила одна, в старом халате, с лестницы. Соседка тётя Клава помогала — придерживала ведро.

А вот квитанция за установку нового котла. 2005 год. Старый сломался среди зимы, дом выстыл. Толик сказал: «До весны как-нибудь перебьёмся». А я взяла и заказала новый котел. Деньги брала из заначки — копила на шубу. Так до сих пор в старой хожу.

Каждая бумажка — это память. Это доказательство того, что дом строила не только отцовская зарплата, но и моя забота, мои руки, мои деньги.

Особенно дорог мне был один маленький блокнотик. Старенький, потрёпанный, с оторванной обложкой. В нём я записывала все расходы на дом — от гвоздей до больших покупок. Странички исписаны моим убористым почерком: «15 апреля — обои в спальню, 2800 рублей», «3 мая — смеситель в ванную, 1200 рублей», «20 августа — линолеум в прихожую, 4500 рублей»…

Цифры, цифры, цифры. А за каждой — моё решение, мой выбор, мой труд.

Юрист Кузнецов был удивлён, когда я принесла ему всё это богатство.

— Марина Викторовна, — сказал он, перелистывая документы, — у вас тут целый архив! Это очень поможет в суде.

— А есть шансы выиграть?

— Более чем. Видите ли, закон на вашей стороне. Дом приобретён в браке, вы вносили вклад в его содержание и улучшение. У вас есть право на половину.

Половину… Звучало справедливо. Но сердце всё равно болело. Дом нельзя было разделить пополам, как пирог. Значит, его придётся продавать.

— А если я не хочу продавать? — спросила я.

— Тогда нужно будет выкупить долю мужа. Или он — вашу.

На эти деньги у меня не было. А у Толика — тоже. Значит, всё-таки продажа.

Я шла домой и думала: а стоит ли? Может, подруги правы — проще смириться? Найти маленькую квартирку, зажить тихо-мирно…

Но потом вспомнила лицо Толика, когда он так спокойно сказал: «Ты справишься». Словно я — не жена, не мать его детей, не человек, который тридцать четыре года делил с ним кров. Словно я — никто.

Нет. Я не никто. Я — Марина Викторовна Смирнова. И у меня есть права.

Исковое заявление подали в октябре. Толик сначала не поверил.

— Ты что, с ума сошла? — спросил он, размахивая повесткой. — Какой ещё суд?

— Обычный суд, — ответила я спокойно. — Я требую выделить мою долю в доме.

— Какую ещё долю? Дом записан на меня!

— Дом куплен в браке. И я вложила в него не меньше твоего.

Он смотрел на меня, как на инопланетянку. Наверное, за все годы брака он ни разу не слышал от меня таких слов. Я всегда была тихой, покладистой. Муж сказал — значит, так и будет. Мужу виднее.

— Марина, — он сел рядом, взял меня за руку. — Ну что ты делаешь? Мы же все свои люди. Зачем позорится на суде?

— А зачем ты завещал дом чужой женщине?

— Лена не чужая! — вспыхнул он. — И потом, я же не выгоняю тебя на улицу. Поживёшь где-нибудь…

— Где «где-нибудь»? Толик, мне шестьдесят два года. У меня пенсия двенадцать тысяч. На что я буду снимать квартиру?

— Ну… дети помогут.

Дети. Я позвонила старшему сыну, Алексею. Он жил в другом городе, работал на большом заводе. У него своя семья, двое подростков.

— Алёша, у нас с папой проблемы…

— Мам, — прервал он меня, — я уже в курсе. Светка рассказала.

— И что ты думаешь?

Долгая пауза.

— Мам, ну вы же взрослые люди. Разберётесь как-нибудь.

— Твой отец завещал дом посторонней женщине. Меня хотят оставить на улице.

— Не драматизируй. Что-нибудь найдётся.

Он говорил точно теми же словами, что и Толик. «Что-нибудь найдётся». «Как-нибудь разберётесь». Словно я просила у них копейки на хлеб, а не защиты от несправедливости.

Я положила трубку и заплакала. Не от обиды — от одиночества. Впервые за всю жизнь я поняла, что совсем одна.

Но, как ни странно, это одиночество придало мне сил. Если не за кого бороться — значит, нужно бороться за себя.

Следующие недели я готовилась к суду, как студентка к экзамену. Читала законы, изучала похожие дела в интернете, консультировалась с юристом. Узнала много нового о своих правах. Оказывается, я не была просто приложением к мужу. У меня были законные права на имущество, которое мы нажили вместе.

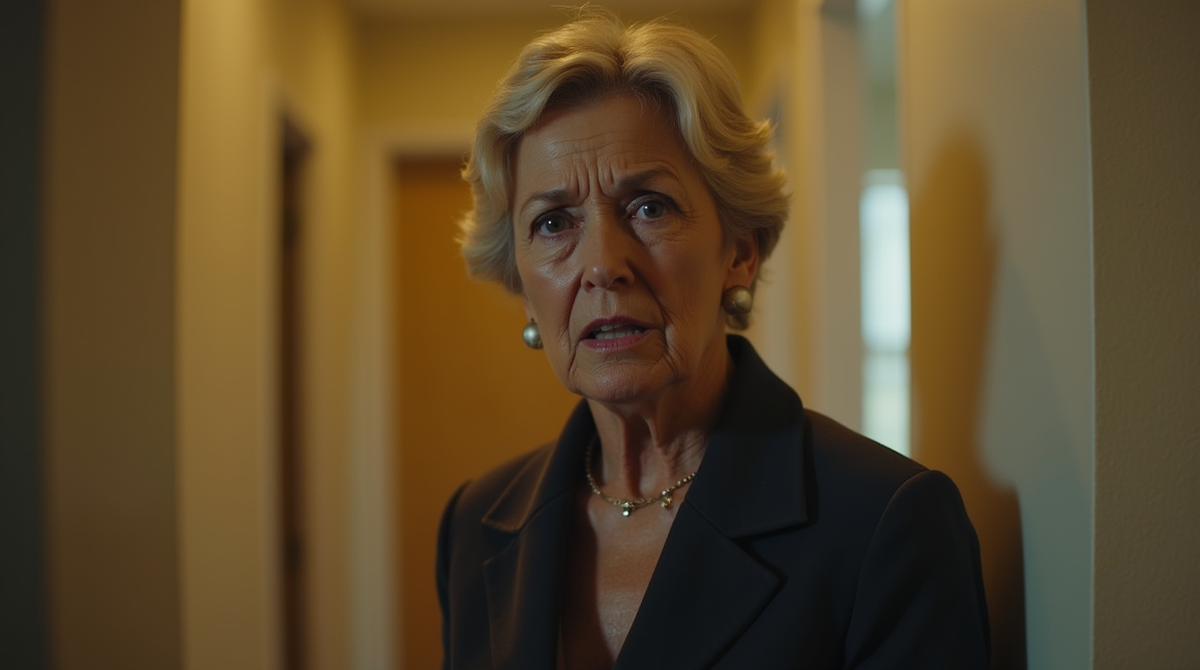

В ноябре начались заседания. В зал суда я шла с большой папкой документов и дрожащими коленками. Толик сидел за соседним столом с незнакомой женщиной — его Еленой. Она оказалась моложе меня лет на десять, аккуратно крашенная блондинка в дорогом костюме.

Судья — строгая женщина средних лет — внимательно изучала документы.

— Истец утверждает, что имеет право на половину спорного имущества, — сказала она. — Ответчик возражает. Слушаем стороны.

Первым говорил адвокат Толика. Молодой, самоуверенный парень.

— Ваша честь, дом зарегистрирован на имя моего подзащитного. Брачный договор не заключался. Истец не может доказать равноправное участие в приобретении недвижимости…

Он говорил быстро, умными словами. А я сидела и думала: неужели тридцать четыре года совместной жизни можно свести к нескольким юридическим терминам?

— Слово предоставляется истцу, — сказала судья.

Я встала. Ноги подкашивались. В зале было тихо — слышно только, как тикают часы на стене.

— Ваша честь, — начала я дрожащим голосом, — я не юрист. Не умею говорить красивые слова. Но я хочу рассказать правду.

Я открыла свою папку и достала старенький блокнотик.

— Этот дом мы строили вместе. Каждый гвоздь, каждая доска. Вот видите — я записывала все расходы. 1 сентября 1991 года — купили участок. Деньги были общие — его зарплата и моя. 15 октября — заливали фундамент. Я месила раствор, носила кирпичи…

Голос мой окреп. Я больше не боялась.

— В 1995 году делали крышу. Муж работал, а я поднималась на лестницу, подавала ему инструменты. Высоты боялась, но поднималась. Потому что это был наш дом.

Я перелистывала страницы блокнота, и каждая цифра оживала в памяти.

— В 2001 году меняли окна. Я полдня выбирала рамы — какие лучше, какие дешевле. Потом неделю отмывала стёкла от строительной пыли.

— В 2007 году утепляли стены. Я сама заказывала материал, сама встречала рабочих, потому что муж был в командировке.

— В 2012 году перестилали полы. Я два месяца копила деньги, продала золотое кольцо — подарок мамы.

Судья слушала внимательно. Адвокат что-то записывал. А Толик смотрел в окно.

— Я никогда не работала на больших должностях, — продолжала я. — Была техничкой в школе, потом уборщицей в больнице. Зарплата маленькая. Но каждая копейка шла в семью. В этот дом.

Я закрыла блокнот и посмотрела прямо на судью.

— Этот дом — не просто кирпичи и бетон. Это моя жизнь. Здесь родились мои дети, здесь я ухаживала за больной свекровью, здесь проводила мужа в армию и встречала из больницы. Каждая комната помнит мои руки, мой труд, мои слёзы и радости. Неужели всё это можно просто взять и отдать чужому человеку?

В зале повисла тишина. Судья что-то записала в протокол.

— Есть ли свидетели, которые могут подтвердить слова истца?

Я обернулась. В зале сидели несколько соседей — они пришли поддержать меня. Встала тётя Клава, наша соседка по участку.

— Я знаю семью Смирновых тридцать лет, — сказала она громко. — Марина — золотая женщина. Дом их рук дело. Она и красила, и белила, и ремонт делала. А Анатолий больше в гараже время проводил или на рыбалке.

— Я подтверждаю, — добавил дядя Петя из соседнего дома. — Видел, как Марина крышу покрывала, когда Анатолий в больнице лежал. Одна, с утра до вечера.

Адвокат попытался что-то возразить, но судья остановила его.

— Слово предоставляется ответчику.

Толик встал неохотно. Говорил тихо, нехотя.

— Я не отрицаю, что жена участвовала в обустройстве дома. Но основные затраты нёс я. Я покупал участок, я платил за стройматериалы…

— А кто готовил вам обеды все эти годы? — перебила его судья. — Кто стирал, убирал, растил детей? Кто экономил на себе, чтобы в доме было всё необходимое?

Толик молчал.

— Кто сидел с больными детьми по ночам, пока вы работали? Кто встречал рабочих, когда вы были в командировках?

— Ну… жена…

— Именно. И это тоже вклад в семейное благополучие и в этот дом.

Заседание длилось три часа. К концу у меня кружилась голова от напряжения. Но когда судья объявила перерыв для вынесения решения, я почувствовала странное спокойствие. Я сделала всё, что могла. Сказала правду.

Через час нас пригласили выслушать решение.

— Суд постановил, — зачитывала судья, — исковые требования Смирновой Марины Викторовны удовлетворить частично. Признать за истцом право собственности на одну вторую часть жилого дома…

Я услышала только эти слова. Остальное прошло мимо ушей. Победа. Я победила.

Толик вышел из зала, не сказав ни слова. Елена торопливо семенила за ним на высоких каблуках.

А я стояла в коридоре суда и не знала — плакать или смеяться. Юрист пожал мне руку:

— Поздравляю, Марина Викторовна. Справедливость восторжена.

Справедливость… Да, наверное, это и было главным. Не дом, не деньги — справедливость.

Но впереди меня ждала новая проблема. Дом признали общим имуществом, но жить в нём вместе мы больше не могли. Значит, продавать.

— Мам, — сказала Светка, когда я рассказала ей о решении суда, — а может, это и к лучшему? Продадите дом, поделите деньги. Папа купит что-то с Леной, а ты — себе маленькую квартирку.

Маленькую квартирку… В многоэтажке, с соседями за стенкой, без сада, без той самой веранды, где я мечтала встречать закаты…

Но другого выхода не было.

Мы выставили дом на продажу в декабре. Покупатели приходили, ходили по комнатам, обсуждали цену. Смотрели на мой дом, как на товар.

— А почему обои в спальне такие старые? — спрашивала одна дама.

— А крыша не течёт? — интересовался пожилой мужчина.

Они не видели за обоями мои бессонные ночи, когда я клеила их одна, потому что Толик сказал: «Справишься». Они не знали, что крышу я чинила сама, когда после урагана сорвало несколько листов шифера.

В январе нашёлся покупатель. Молодая семья с двумя детьми. Муж работал программистом, жена — учительницей. Они мечтали о своём доме, о саде для детей.

— Мы так долго искали, — говорила молодая мама, качая младенца. — А ваш дом как будто нас ждал.

Я смотрела на неё и видела себя тридцать лет назад. Молодую, полную планов, счастливую от того, что у нас есть свой угол.

— Берегите его, — сказала я ей. — Это хороший дом. Надёжный.

В феврале сделка состоялась. Деньги поделили пополам, как решил суд. Толик сразу же съехал к Елене. А я осталась в пустом доме до конца месяца — новые хозяева разрешили.

Последние дни я ходила по комнатам и прощалась. С каждым углом, с каждой стеной. В гостиной ещё стояли следы от дивана — те самые, зелёного цвета. В детской на обоях виднелись рисунки фломастерами — Алёша в четыре года изображал танки, а Светка — принцесс.

На кухне я долго стояла у окна. Отсюда был виден весь сад — яблони, которые мы сажали в первый год, кусты смородины, грядки с клубникой. Всё это теперь принадлежало другим людям.

В последний вечер пришёл Алексей. Приехал из своего города, чтобы помочь с переездом.

— Мам, — сказал он, — мне стыдно. Я должен был поддержать тебя сразу.

— Почему не поддержал?

Он долго молчал, потом ответил:

— Думал, женщины сами разберутся. Думал, это вас не касается. А потом понял — касается. Очень касается.

— И что тебя убедило?

— Представил, что если бы со мной так поступили. Если бы Лена вдруг решила, что наша квартира принадлежит только ей, а я могу идти куда хочу. После пятнадцати лет брака, после детей… Стало страшно.

Он помог мне собрать вещи. Книги, фотографии, посуда… Тридцать четыре года жизни уместились в десять коробок.

— Куда теперь, мам? — спросил он.

— В деревню, — ответила я. — К бабушке Шуре.

Моя мама умерла пять лет назад, но дом в деревне остался. Маленький, одноэтажный, с печкой и баней во дворе. Я приезжала туда каждое лето, поддерживала порядок. Думала — пригодится когда-нибудь на старость.

Пригодился раньше, чем планировала.

— Мам, — сказал Алёша, когда мы грузили коробки в машину, — а ты не пожалела, что связалась с судом? Могла бы смириться, жить спокойно…

— Где спокойно? На улице?

— Ну… что-нибудь нашли бы.

Я остановилась и посмотрела на сына серьёзно.

— Алёша, всю жизнь я искала «что-нибудь». Что-нибудь поносить, что-нибудь поесть, где-нибудь жить. А своего ничего не было. Даже этот дом я считала папиным, хотя строила его своими руками. Пора было сказать: «Хватит. У меня тоже есть права».

— И не жалеешь?

— Нет. Я горжусь собой. Впервые в жизни — горжусь.

Деревенский дом встретил меня запахом сырости и холода. Всю зиму он стоял нетопленый, и стены промёрзли насквозь. Алёша помог растопить печку, принести дров из сарая.

— Мам, может, правда лучше в городе снять что-то? — спросил он, озирая скромную обстановку. — Тут же совсем глухомань.

— Здесь тихо, — ответила я, разбирая коробки. — А тишина мне сейчас нужна больше всего.

Он уехал на следующий день. Остался номер телефона соседки тёти Нюры — на случай, если что-то понадобится. И я осталась одна в доме моего детства.

Первые недели были трудными. Я привыкла к городским удобствам — газу, горячей воде, центральному отоплению. А здесь нужно было топить печь, носить воду из колодца, освещать комнаты керосиновой лампой — электричество в деревне отключали по вечерам.

Но постепенно я входила в ритм новой жизни. Вставала с рассветом, топила печь, готовила завтрак на керогазе. После завтрака шла в сад — убирать прошлогоднюю листву, обрезать ветки, планировать посадки.

Мамин сад зарос за эти годы. Яблони одичали, малинник превратился в непроходимые заросли. Но я видела, каким он мог бы быть. И постепенно, день за днём, приводила его в порядок.

Работа в саду успокаивала. Руки сами помнили, как держать секатор, как рыхлить землю, как сажать рассаду. Мама научила меня этому в детстве, и сейчас эти знания вернулись, как будто я никогда и не переставала быть деревенской девочкой.

К маю сад преобразился. Я посадила огурцы, помидоры, зелень. Посеяла цветы — астры, календулу, ноготки. Мама всегда говорила: «Без цветов дом — не дом, а просто строение».

В июне ко мне приехала Светлана. С мужем и детьми — моими внуками, Дашей и Максимом. Дети сразу побежали исследовать сад, а Светка села на крылечко и удивлённо оглядывалась.

— Мам, а ты тут совсем другая, — сказала она.

— Это как?

— Не знаю… спокойная какая-то. И помолодела даже.

Я засмеялась. За эти месяцы я действительно изменилась. Похудела — от физической работы и простой еды. Загорела — от долгих дней в саду. Но главное — во мне появилось что-то, чего не было раньше. Уверенность? Покой? Или просто ощущение, что я наконец нашла своё место.

— А как папа? — спросила я.

Светка поморщилась.

— Да нормально вроде. Живёт с Леной. Купили квартиру в новом районе. Только… не знаю, мам. Какой-то он стал нервный. Постоянно жалуется — то деньги кончаются, то Лена требует что-то, то здоровье подводит.

— А раньше не жаловался?

— При тебе — никогда. Ты же знаешь папу — он всегда был «сильным мужчиной». А сейчас как будто сдулся.

Я молчала. Мне было не жалко Толика, но и злости не чувствовала. Просто… безразличие. Как к чужому человеку.

— Мам, — сказала Светка вдруг, — а ты не скучаешь? По семье, по прежней жизни?

Я подумала.

— Знаешь, детка, я скучаю по тому, что было хорошего. По вам, маленьким. По праздникам, когда мы все собирались вместе. По тому времени, когда папа ещё любил нас. Но по последним годам — нет. Не скучаю.

— А одной не страшно?

— Сначала было страшно. А потом поняла — я и раньше была одна. Просто не замечала.

Внуки провели у меня две недели. Даша, двенадцать лет, помогала на кухне, училась печь блины в русской печи. Максим, десять лет, возился в саду, строил шалаши из веток.

— Бабуля, — сказал он перед отъездом, — а можно я летом к тебе приеду? Без мамы и папы, сам?

— А родители разрешат?

— Разрешат. Мне здесь нравится. Здесь не нужно постоянно сидеть за компьютером и делать уроки. Можно просто жить.

Просто жить… Да, я тоже этому училась.

Летом ко мне стали приезжать соседи из города. Кто-то узнал, что бывшая горожанка поселилась в деревне, и начали интересоваться — как дела, не помочь ли чем.

Одна женщина, Галина Петровна, привезла рассаду цветов.

— Мне жалко выбрасывать, — сказала она, — а у вас сад большой. Посадите, если не трудно.

Другая, Вера Ивановна, научила меня консервировать овощи по деревенским рецептам.

— В городе-то всё покупное едят, — говорила она, — а здесь можно натуральное заготовить. И вкуснее, и полезнее.

Постепенно я обросла новыми знакомствами. Не дружбами — дружить в шестьдесят лет учишься с трудом. Но добрыми, тёплыми отношениями с людьми, которые не знали моей прежней жизни и принимали меня такой, какая есть.

В августе случилось неожиданное. Приехал Алексей. Один, без семьи.

— Мам, нам нужно поговорить, — сказал он серьёзно.

Мы сели на веранде с чашками чая. Алёша долго молчал, потом вдруг заговорил:

— Мам, я тогда, в суде… я был не прав. Когда ты боролась за дом, я думал — женщины разберутся. Меня это не касается. А недавно понял — касается. Очень касается.

— Что случилось?

— Я развожусь с Леной.

Я не удивилась. Последние годы, когда Алёша приезжал в гости, было видно — семья трещит по швам.

— И как дети?

— Дети остаются с ней. А я… — Он замолчал, потом добавил тихо: — А я остаюсь ни с чем. Квартира записана на неё, дача — тоже. Машина — на её имя. Я, оказывается, за пятнадцать лет брака ничего не накопил. Формально.

— Формально, — повторила я. — Это слово я уже слышала.

— Мам, прости меня. Я понял, что ты чувствовала. Когда всю жизнь вкладываешь в семью, а потом оказывается, что у тебя нет никаких прав.

Я взяла его за руку.

— Алёша, хорошо, что ты понял это сейчас, а не в семьдесят лет.

— А что мне теперь делать? Мне сорок три года, а я как будто заново начинаю жизнь.

— И что в этом плохого? — Я улыбнулась. — Мне шестьдесят два, и я тоже начинаю заново. И знаешь что? Мне нравится.

Он остался у меня на неделю. Помогал в саду, ремонтировал сарай, просто разговаривал. Мы не виделись так долго и близко уже много лет.

— Мам, — сказал он перед отъездом, — ты здесь правда счастлива?

— А ты как думаешь?

— Думаю — да. Ты тут… настоящая какая-то. Не играешь роль жены, матери, бабушки. Просто живёшь для себя.

— Именно. И впервые в жизни не чувствую себя виноватой за это.

Осень принесла новые заботы. Нужно было заготовить дрова на зиму, утеплить дом, сделать заготовки. Я варила варенье из яблок, солила огурцы, сушила грибы.

Руки болели от непривычной работы, спина ныла, но душа была спокойна. Каждая банка варенья, каждое полено в поленнице — это была моя забота о себе самой. Никто не заставлял, никто не требовал. Я делала это, потому что хотела.

В октябре пришла неожиданная новость. Позвонила Светлана и сообщила, что Толик попал в больницу. Инфаркт.

— Мам, — говорила она взволнованно, — может, навестишь его? Он спрашивает про тебя.

— Спрашивает что?

— Как ты живёшь, здорова ли. Говорит, что хочет извиниться.

Я подумала несколько дней. Потом поехала в город.

Толик лежал в кардиологическом отделении, бледный, осунувшийся. Увидев меня, попытался улыбнуться.

— Марин… Ты пришла.

— Пришла.

— Спасибо. Я думал, ты не захочешь меня видеть.

— Захотела. Как дела?

— Да так… врачи говорят, поправлюсь. Если буду беречься.

Мы помолчали. Потом он заговорил снова:

— Марин, я хотел сказать… Прости меня. Я был дураком.

— За что прощать?

— За всё. За дом, за Лену, за то, что не ценил тебя.

— Толик, — сказала я спокойно, — не нужно. Что было — то было. Мы оба сделали свой выбор.

— А ты не злишься?

Я посмотрела на него — бывшего мужа, отца моих детей, человека, с которым прожила полжизни. И поняла, что не злюсь. Совсем.

— Нет. Не злюсь. Наоборот — благодарна.

— За что?

— За то, что ты заставил меня наконец постоять за себя. Если бы не твоё завещание, я бы так и прожила всю жизнь в тени. А теперь я знаю, на что способна.

Он закрыл глаза.

— Знаешь, Марин, я думал, что с Леной будет лучше. Что я почувствую себя молодым, свободным… А оказалось — пустота. Она не знает, какой я люблю чай, не помнит, что у меня болит поясница. Не знает меня.

— А я знала?

— Ты знала. Тридцать четыре года знала.

— Тогда почему?

Он долго молчал.

— Испугался старости, наверное. Подумал — вот и всё, жизнь кончилась. Захотелось ещё раз почувствовать себя важным, нужным. А вышло как вышло.

— Ничего, — сказала я. — Каждый имеет право на ошибки.

Перед уходом он взял меня за руку.

— Марин, а может… может, попробуем ещё раз? Я понял, что натворил. Готов всё исправить.

Я покачала головой.

— Нет, Толик. Поздно. Мы уже другие люди. И я не хочу возвращаться назад.

— Но ведь мы столько лет…

— Именно. Столько лет я была твоей женой. А теперь хочу побыть просто Мариной.

Я вышла из больницы и поехала обратно в деревню. По дороге остановилась на кладбище, навестила мамину могилу.

— Мамочка, — сказала я, стоя у серого памятника, — помнишь, ты говорила: «Марина, не теряй себя в семье. Оставайся собой». А я не слушала. Думала — семья важнее всего. А оказалось, важно сначала найти себя, а потом уже строить семью. Поздно поняла, но поняла.

Ветер шелестел жёлтыми листьями. Скоро зима, первая зима моей новой жизни.

Зима выдалась снежная и морозная. Я топила печь дважды в день, читала при свете керосиновой лампы, вязала внукам носки и варежки. По вечерам писала в старой тетради — не дневник, а просто мысли, наблюдения, воспоминания.

В декабре приехали внуки на каникулы. Максим, как и обещал, приехал один — родители решили, что деревенский воздух пойдёт ему на пользу.

— Бабуля, — спросил он однажды, когда мы лепили снеговика во дворе, — а правда, что ты с дедушкой развелась из-за дома?

— Кто тебе сказал?

— Мама. Говорит, дедушка хотел дом чужой тёте отдать, а ты не разрешила.

Я подумала, как объяснить десятилетнему ребёнку то, что сама поняла только в шестьдесят два года.

— Максим, представь, что ты всю жизнь строил крепость из кубиков. Каждый день добавлял по кубику, украшал, улучшал. А потом кто-то пришёл и сказал: «Эта крепость теперь моя, а ты иди строй новую». Что бы ты почувствовал?

— Было бы обидно!

— Вот именно. Только дом — это не крепость из кубиков. Это место, где я тридцать четыре года была мамой, женой, хозяйкой. Где каждый угол помнит мои руки. И я не могла просто отдать это.

— А теперь жалеешь?

— Нет. Знаешь почему? Потому что теперь у меня есть новый дом. Этот. И он полностью мой.

— А дедушка тебе не нужен?

Сложный вопрос. Я долго искала ответ.

— Дедушка был нужен той Марине, которая жила в городе. А этой Марине — нет. Мы с дедушкой стали разными людьми.

Максим кивнул с серьёзным видом, как будто понял.

В Новый год я впервые за много лет встречала праздник одна. Зажгла свечи, поставила на стол скромный ужин, включила радиоприёмник. В полночь вышла во двор, посмотрела на звёзды.

— С Новым годом, Марина Викторовна, — сказала я самой себе. — С новой жизнью.

И в этот момент поняла — я счастлива. По-настоящему счастлива. Впервые за очень долгое время.

Весной, когда растаял снег и в саду зацвели яблони, ко мне приехала гостья. Молодая женщина с ребёнком — та самая, что купила наш городской дом.

— Марина Викторовна, — сказала она, — простите, что беспокою. Я хотела поблагодарить вас.

— За что?

— За дом. Мы живём в нём уже год, и я каждый день чувствую — сколько любви в него вложено. Видно, что его строили с душой. Мой сынок говорит, что дом добрый. И он прав.

Она достала букет сирени.

— Это из вашего сада. Хотела, чтобы вы знали — мы бережём то, что вы создали.

Я взяла букет и почувствовала знакомый запах. Сирень я сажала двадцать лет назад, маленькими веточками. Теперь она цвела в чужих руках, но всё равно оставалась частичкой моей жизни.

— Спасибо, — сказала я. — Очень приятно знать, что дом в хороших руках.

Когда гостья уехала, я поставила сирень в старую вазу и подумала: жизнь удивительная штука. То, что кажется концом, может оказаться началом. То, что считаешь потерей, может стать обретением.

Я потеряла дом, но нашла себя. Потеряла мужа, но обрела свободу. Потеряла привычную жизнь, но открыла новую.

И теперь, сидя на веранде деревенского дома среди цветов, которые посадила своими руками, я знаю точно: всё было правильно. Каждый шаг, каждое решение, даже каждая слеза.

Потому что они привели меня туда, где я должна быть. К себе настоящей.